人間健康学部

食マネジメント学科

「食べ物」で人を笑顔に

できる人材を育てる

Newsお知らせ

Pointポイント

「食べ物」で人を笑顔にできる人材を育てる

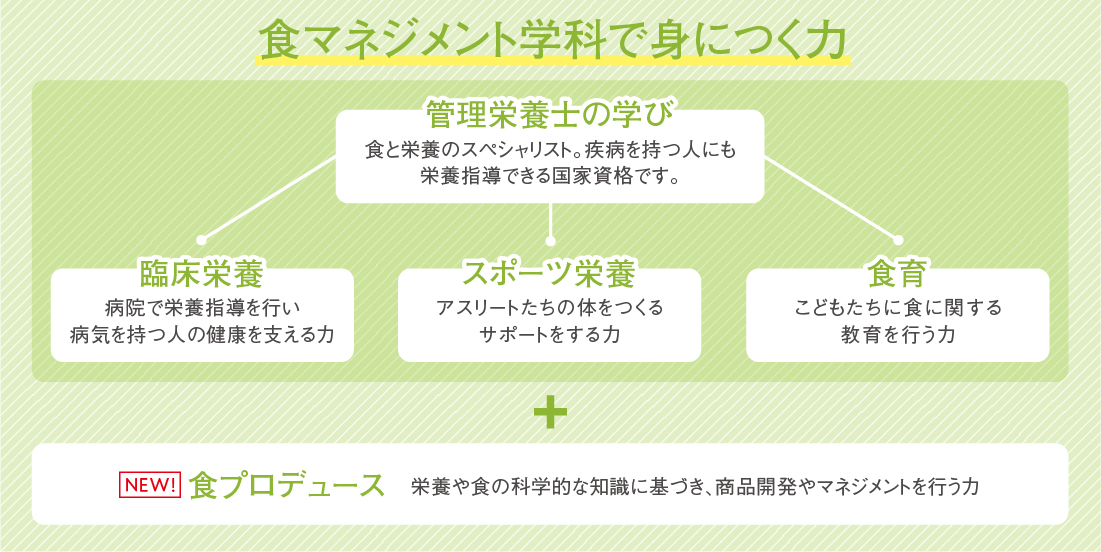

人々の生涯にわたる「食」と「栄養」を支える管理栄養士を育てる学科です。管理栄養士の学びと併せて、「スポーツ栄養」「臨床栄養」「食育」などの将来につながる専門性を修得。さらに、企業と連携して、マーケティングからレシピ開発、販売までを経験できる本格的な商品開発を1年次から行えます。

学びの特色

Point01

管理栄養士国家試験の全員合格をめざしてきめ細かく指導

Point02

Point03

全国屈指のアスリートたちを日常的に指導できるスポーツ栄養

取得できる主な資格・免許

- 管理栄養士[国家試験受験資格]

- 栄養士

- 栄養教諭一種免許

- フードスペシャリスト[受験資格]

- 食品衛生管理者[任用資格]

- 食品衛生監視員[任用資格]

- NR・サプリメントアドバイザー[受験資格]

Feature特徴

食マネジメント学科には、管理栄養士プラスαのスキルを高める専門的な学びがあります。どのようなテーマで学ぶのか、将来どうなりたいのか。学生一人ひとりの興味に合わせた幅広いフィールドで、「好き」を掘り下げ、理解を深めていける環境が整っています。2025年4月には、食品開発の学びがさらにパワーアップ。企業と連携して開発から販売まで経験して、食プロデュース力を身につけます。

食プロデュース

消費者のニーズを掴んだ食品を開発する

「食べることが好き」「栄養に興味がある」。そんな食への気持ちを形にできる商品開発を実施。企業と連携して、マーケティングからレシピ開発、製造販売までさまざまな工程を経験し、食をプロデュースする力を身につけます。

開発事例

- 百日どりに恋した発酵カレー

(宝塚カレーグランプリ2023グランプリ受賞商品) - スマートエッグ(株式会社籠谷)

- ジャバラマフィン(マフィン専門店セ・ミュー)

- 大阪GO!ふれっと ~やすらぐ果実~

(ツジセイ製菓株式会社) - レストランコースメニュー開発

(神戸プレジール)

栄養改善につながる食事を提供する

臨床栄養学は、医療機関における栄養療法を学ぶ科目です。それぞれの病気の状態に合わせて、栄養改善につながる食事を提供します。本学では、地域の食材を利用した献立開発や地域のクリニックと連携して、料理教室や栄養指導をしています。現場での体験を学べるよう、地域の方との触れ合う機会を設けています。

アスリートを食の力でサポートする

本学で学ぶスポーツ栄養学は、経験値教育の修得を目指し、スポーツ現場で役立つ実践的授業を展開しています。学内のアスリートを対象として、栄養教育や献立作成と調理実習、合宿での食事提供など、他では経験できない実践的なスキルが身に付きます。

「食」の大切さを子どもたちに伝え育む

子どもたちへの食育に興味・関心があれば、栄養教諭の免許を目指して学ぶことができます。栄養教諭は、児童生徒への食に関する指導や学校給食の管理などを行う仕事です。栄養教諭の一種免許を取得するためには、管理栄養士に必要な科目に加えて、教員になるための教職科目を学びます。

Study学び

pick up

解剖生理学Ⅰ

人体を構成する細胞、組織、器官について学習する授業です。ヒトの生命を維持するための基本的な機能を持つ消化器系、呼吸器系、造血器系、循環器系がどのように配置され、どのように働いているかを学びます。

栄養学実験

基本的な実験器具の取り扱いや試薬の調製などを学習します。タンパク質等の性質について学び、栄養素の分離や酵素を用いた消化実験も実施。実験を通して栄養学の基礎知識や実験の技術、レポート作成の基本を習得します。

病態栄養学

病院などの医療機関で働く管理栄養士は、さまざまな病態に対して適切な食事療法を行うため、科学的根拠に基づいた知識や技術が必要です。病態栄養学は、各疾患の病態生理を栄養学的な側面から研究し、治療と予防に活用する学問です。

食品学各論

食生活と健康に関連する種々の食品について、食品成分が健康に与える栄養学的特徴、嗜好性、安全性、用途を科学的に理解し、農産、畜産、水産食品に分類された食品や、微生物を利用した食品について学びます。

調理学

調理とは、食品に何らかの手を加え物理的、化学的変化を起こさせ、食品をおいしく、または消化されやすくするために行われるもの。洗浄、切断、加熱などの調理操作による食品の変化を学び、科学的な視点で調理を捉えます。

大量調理実習

少量の調理学実習で学んだ知識を大量調理実習で応用するには、どういう特性や工夫、コツがあるかを体得し、調理特性、加熱方法の違いによる食品の変化や衛生管理の基本など、大量調理に必要な知識や技術を身につけます。

食品衛生学実験

食品や添加物の安全性、鮮度に関連する各種試験・検査、微生物実験などを通して、食品衛生管理の基礎的手法を習得し、併せて応用力を身につけます。実験を自ら調査・計画する機会もあるため、主体性を磨くこともできます。

栄養カウンセリング

ニーズに合った栄養指導を展開できるよう、自己理解を深めて健康行動へ導くカウンセリング基本技法の習得をめざし、ペア・グループで演習を行います。管理栄養士としての基本的姿勢や栄養指導に必要な面接技法を習得します。

公衆栄養学実習

地域や職場で公衆栄養活動を行うために必要な地区栄養診断、栄養疫学などの手法を、身近な集団を対象に演習し、データの収集、分析、評価の方法を学習。実際の調査結果を用いるため兵庫県民の健康づくりに貢献できます。

生化学

管理栄養士として必要な栄養素と生体を構成している物質の構造や性質及び機能の関連性を学び、摂取した物質が体内でどのように合成され分解されていくのか、生体の恒常性はどのように保たれているのかについて学びます。

臨床栄養学実習

栄養上の問題が疑われた疾病者に対して問題点を明らかにし、栄養ケアプランを作成、実施、モニタリングする手順を演習により理解し習得します。栄養ケアマネジメントに必要な各種計測による評価・判定方法を習得できます。

薬理学

人体の生化学的・生理学的基礎を学んだ後、それに関連した薬物の薬理作用について解説します。薬物に関しては、基本的なものの作用機序や多様性など性質について学び、薬物と生体の相互作用の的確な知識を習得します。

カリキュラム

スクロールでご確認いただけます。

Careerキャリアサポート

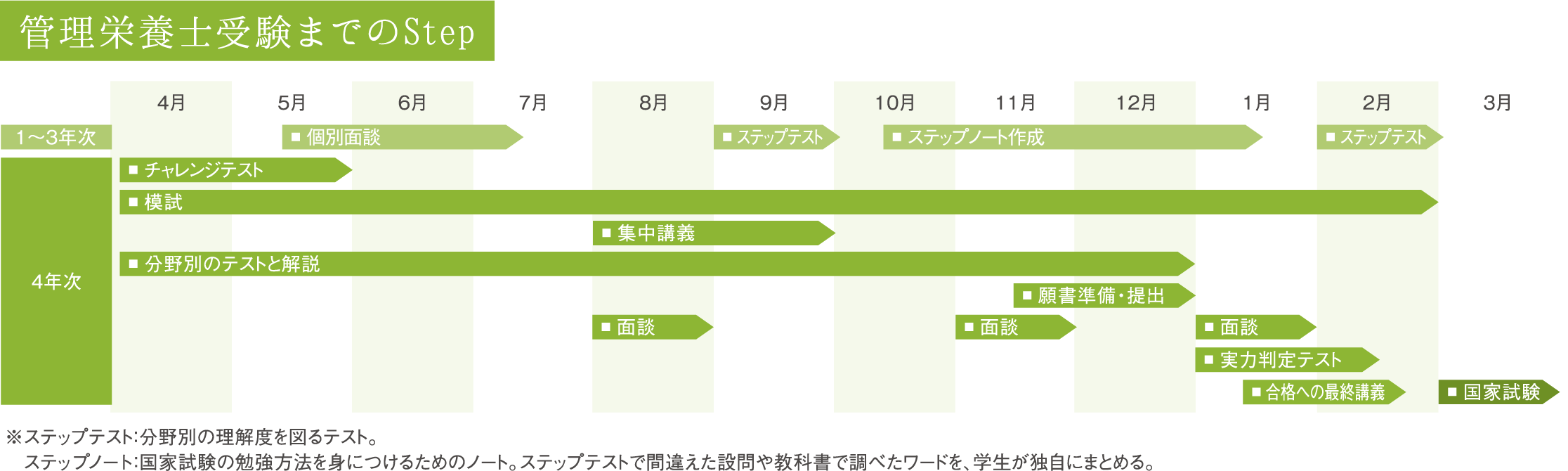

試験対策講座や模擬試験など、段階を追って合格までサポート

毎年、多くの学生が臨む国家試験において、数年にわたり安定した合格率を収めています。その秘訣は、少人数制ならではのきめ細かいフォロー体制にあり、1人でも多くの学生が夢を叶えられるように、いち早く対策に取り組んでいます。わからない部分もしっかり教えてくれるから、合格に向かって着実に進んでいけます。

STEP 1:過去問題を徹底攻略

1~3年次は自ら調べ、過去問ベースの模擬テスト、振り返りを教員とともに何度も繰り返します。

STEP 2:国家試験対策講座

4年次からは成績をもとにクラスを分け、学生一人ひとりの理解度に合わせて指導します。

STEP 3:先輩の体験談

学科一丸となってサポートする国家試験対策に加え、合格した先輩の体験談から勉強法や参考書などを知ることができます。

STEP 4:模擬試験

学内だけでなく、学外の模擬テストも活用しながら、本番さながらの緊張感を体験します。

STEP 5:個人面談

教員が学生の成績向上のために、一緒に改善策を考えながら、疑問や不安を解消し、やる気を引き出します。

STEP 6:実践的授業

苦手な科目をなくすよう、それぞれの分野の専門教員が基礎と応用について授業で徹底指導します。

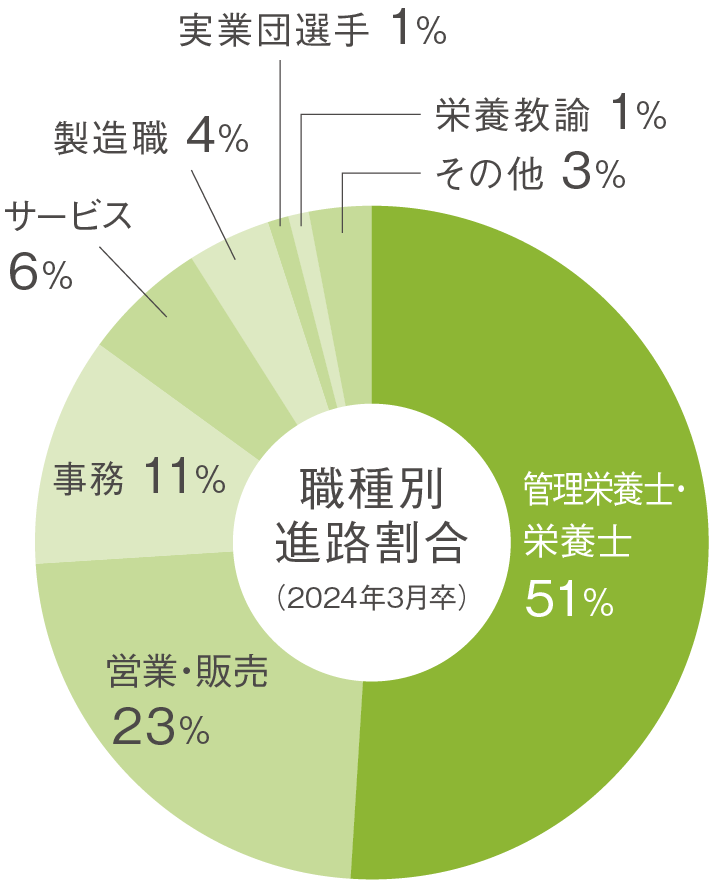

就職率

(2024年3月卒)

進路実績(2024年)

【管理栄養士】

神戸大学医学部附属病院、水の都記念病院、神戸マリナーズ厚生会ポートアイランド病院、尚和会宝塚第一病院、(株)塩梅、(株)魚国総本社、(株)スギ薬局、(株)テスティパル、(株)ニチダン

【栄養士】

兵庫県立こども病院、エームサービス(株)、日清医療食品(株)、富士産業(株)、浅田給食(株)、学校法人天理大学天理高等学校火水風寮、(株)グランドスポーツ、(株)LEOC、豊友会チャイルドハウスこども園、愛生会母と子の長田産婦人科クリニック

【栄養教諭】

西脇市教育委員会

【営業・販売】

(株)アイスタイル、(株)ABCCookingStudio、(株)マツモトキヨシ、(株)ココカラファインヘルスケア 、ケイ低温フーズ(株)、マックスバリュ西日本(株)、(株)ヤマヨフーズ、(株)近鉄リテーリング

【事務】

兵庫六甲農業協同組合(JA兵庫六甲)、信和会明和病院

【サービス】

(株)ホテルオークラ神戸、(株)ライフコーポレーション

【製造職】

山崎製パン(株)、日本マニュファクチャリングサービス(株) ほか